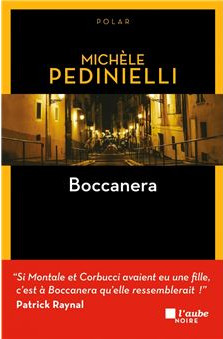

François Braud s’est entretenu avec Michèle Pedinielli à propos de ses romans dont Boccanera est l’héroïne.

L’Émancipation : À la lecture, Boccanera emporte notre empathie et on a l’impression que sa voix nous parle dans le creux de l’oreille, qu’on la connaît depuis toujours et qu’elle nous fait du bien en nous réconciliant avec l’humanité (pourtant y avait du boulot !). Boccanera, c’est vous ? C’est la fille de Montale et Corbucci ? Ou je est un autre ?

Michèle Pedinielli : Quand j’ai commencé à écrire ma première histoire, j’avais envie d’un personnage féminin. Je me suis ensuite aperçue que j’avais envie que ce personnage ait mon âge c’est-à-dire 48 ans à l’époque. Bref je suis partie de choses familières. C’était peut-être plus facile pour porter ensuite une voix que je connaissais et pour pousser des coups de gueule. Là-dessus, on se ressemble : ses indignations sont les miennes.

À part ça c’est un personnage de fiction, donc bien différent de moi. Elle est beaucoup plus téméraire que moi, beaucoup plus sportive que moi, et en plus elle, elle ne boit pas !

Quand Patrick Raynal m’a fait l’honneur de comparer mon personnage à celui de Jean-Claude Izzo et au sien, j’ai été immensément flattée mais remettons les choses à leur place : si c’est la fille de Montale et de Corbucci, c’est surtout parce que c’est une Méditerranéenne un peu forte en gueule.

L’Émancipation : Elle est bien entourée par sa famille qui remplace celle qu’elle n’a plus. Même seule, on vit en tribu, non ?

M. P. : Boccanera est un être éminemment sociable ! Si elle n’a plus de parents et qu’elle a choisi de ne pas avoir d’enfants, cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas de famille effectivement. Elle est entourée d’une tribu qu’elle a choisie, des ami·es, des êtres cher·es, ceux et celles qui pourraient être des frères, des sœurs. Qui le sont certainement, sans avoir besoin de lien biologique. Il y a son ex-compagnon, qui est toujours quelque part l’amour de sa vie et avec lequel elle a tissé une relation qui est aujourd’hui faite de complicité plus que de passion, il y a Dan son colocataire qu’elle considère comme un frère et qui est son confident, il y a Dagmar et Klara, ses copines suédoises de jeunesse et puis il y a tout le petit monde du Vieux Nice qu’elle côtoie quotidiennement.

Écrire tous ces personnages, c’est je crois ce qui m’intéresse le plus. J’aime beaucoup observer les gens : un détail physique anodin, une façon de porter la main à ses cheveux quand on parle, une façon de marcher dans la rue, une posture, un tic, l’ourlet déchiré d’un pantalon, une veste tachée ou au contraire, une tenue bien trop correcte.

J’aime beaucoup laisser traîner mes oreilles, écouter la conversation de la table d’à côté au restaurant ou au bar : on a tou·tes une façon de parler différente, une intonation, un accent, un phrasé. On a chacun·e notre propre sens de l’humour ou pas. Tout cela ça forme des voix particulières que j’aimerais transcrire. Cela donne toute une galerie de personnages qui évoluent autour de Boccanera. Qui ne peut pas vivre seule.

L’Émancipation : Nice. La Corse. Avez-vous les deux pieds chevillés sur la Méditerranée ?

M. P. : Je viens de là, née à Nice, avec un père corse et une mère d’origine italienne. Alors je pourrais parler sans fin de la Méditerranée, berceau de plusieurs civilisations, de ses différentes cultures et de leurs interconnexions, des peuples sur toutes les rives qui ont tant en commun… Mais je me contenterai de dire que vivre dans l’une des villes les plus ensoleillées de France, entourée de bleus tous différents, avec un horizon parfait pour se perdre et ou se retrouver, il y a pire comme situation.

J’ajoute que j’ai quand même passé vingt-deux ans de ma vie à Paris. Qui m’ont fait d’autant plus apprécier mon retour dans ma ville natale.

L’Émancipation : Boccanera évoque l’homosexualité (“Toute cette haine du pédé en si peu de phrases. Un condensé de slogans de la manif pour tous et de vestiaires de foot en trente secondes chrono”, page 79), Après les chiens, les migrant·es (“Elle est glorieuse, tiens, la cinquième puissance mondiale, à trembler et à choisir avec circonspection la poignée d’exilés qu’elle va bien vouloir accueillir”, page 94) et La Patience de l’immortelle, les plaies de la Terre causées par les Hommes (“En vérité je vous le dis, je ne me fous pas du tout de savoir qui a fait flamber ces hectares de maquis, parce que celui-là est un lâche et une ordure…”, page 103). Les discriminations en général envers les étranger·es, les clochard·es, les Juif·ves, les homosexuel·les, les femmes… sont au cœur de votre œuvre. Vous avez dit (1) être en colère contre ceux/celles qui exercent la violence sur les plus faibles. Est-ce à dire que vos romans sont des coups de gueule à défaut d’être des coups de poing ?

M. P. : J’écris vraisemblablement parce que je suis en colère et que je me sens impuissante. Heureusement qu’il y a l’humour (on en parle plus bas) parce que j’aurais explosé depuis longtemps ! Je ne supporte pas la domination d’un groupe sur un autre, je ne me sens jamais du côté du manche mais plutôt du côté de ceux et celles qui en prennent plein la gueule. Des tous ceux et celles qui ne peuvent pas répliquer, que ce soit des humains, des animaux ou des arbres. C’est comme ça, c’est épidermique. Alors j’écris des histoires pour en parler parce que je ne suis pas militante (je n’ai aucune discipline de manière générale et militante en particulier). Je donne des coups de main lorsqu’il le faut, mais c’est peut-être à travers les livres que je suis la plus efficace.

L’Émancipation : “Tu as beau dire, les nuits blanches, tu ne récupères plus pareil quand tu abordes la ménopause”. (La Patience de l’immortelle, p.122). Boccanera a résolu le problème posé aux hommes qui se demandent comment une femme peut allier un enfant (“[…] je ne voulais pas. Concevoir, me reproduire, perpétuer l’espèce”, page 31, Boccanera) et un travail. Pensez-vous que l’un de ses combats soit justement celui de son genre ?

M. P. : J’ai écrit ce personnage féminin qui a choisi de ne pas avoir d’enfants parce que c’est encore un sujet de réprobation aujourd’hui : au XXIe siècle, le ventre des femmes est toujours un enjeu culturel, social et politique. Alors je voulais poser ça là, comme ça, sans en faire une affaire d’État, juste pour rappeler qu’on a toutes le droit de faire ce que l’on veut de notre corps et de notre vie. Ceci-dit, je n’en ai pas fait un étendard : c’est juste un aspect de la personnalité de Boccanera, de la même manière qu’elle porte des Docs Martens et gobe des somnifères pour dormir, point barre. Il n’y a pas matière à discussion.

Et pour poursuivre sur le corps des femmes, Diou commence à éprouver les premiers effets de la ménopause dans le prochain livre, Sans collier (2). Parce que des détectives privées ménopausées, ça ne court pas les rues littéraires.

L’Émancipation : Une écrivaine est rarement celle de ses lectures dit-on. Or, vous multipliez les références littéraires (Camilleri, souvent, par exemple). Ces références sont-elles à l’origine de votre envie d’écrire ?

M. P. : Je lis des polars depuis toujours. D’abord les Américains et le néo-polar français des années 1970-80, issus de la bibliothèque familiale, puis les autres que je découvre en grandissant. Ce sont des romans sociaux qui me font découvrir des pays, des villes, des sociétés que je ne connais pas.

Lorsque je me suis autorisée à écrire, ça a été forcément un polar. Et je m’amuse à rendre hommage aux auteurs que j’aime. Andrea Camilleri est l’un de ceux-là. J’ai une affection toute particulière pour lui parce que c’est un Méditerranéen (on y revient) mais surtout parce qu’il a poussé très loin l’art du dialogue, avec une parole populaire, vivante et juste (traduit par Serge Quadruppani qui a fait un travail extraordinaire pour rendre en français le camillerese, cette langue si particulière qu’il a créé au fil des romans).

Avec Patrick Raynal, on a poussé le bouchon un peu plus loin dans la référence : dans L’âge de la guerre (éditions Albin Michel), il emploie Boccanera comme enquêtrice au service de son personnage Philippe Clerc ; en retour j’ai parlé de cette enquête dans La patience de l’immortelle.

L’Émancipation : Vous développez une certaine tendresse envers Nice tout en n’en manquant pas d’en souligner les aspects les moins appétissants (son fric, ses identitaires, la “ville la plus surveillée de France” (3) etc.). “Si l’on en croit le reste de l’Hexagone, à Nice il y a le soleil, la mer, des touristes, des vieux et des fachos” (4ème de couverture de Boccanera). Outre que vous n’êtes pas près de porter la médaille de la ville, pensez-vous que le rôle de l’auteure que vous êtes est d’exiger de la fiction qu’elle mente moins que la réalité, qu’elle révèle les failles du béton, l’enfer du décor ?

M. P. : Mon premier roman, Boccanera, est une sorte de lettre d’amour à Nice, pour en parler différemment, en dehors des clichés bien connus de la Promenade des Anglais, des truands et des résultats électoraux calamiteux. Parce que je l’aime, cette ville. Je l’aime au point de lui souhaiter une autre destinée politique.

Et le rôle du polar c’est bien de gratter là où ça fait mal et de soulever le tapis pour savoir qui y a mis la poussière dessous et pourquoi. Et à Nice, il y a de quoi faire…

L’Émancipation : On rit beaucoup entre vos lignes. Est-ce une façon d’affirmer que la vie est belle, le monde pourri ?

M. P. : L’humour, c’est essentiel, c’est même vital. C’est essentiel, parce que c’est vraiment ce que je suis, je suis incapable de rester sérieuse très longtemps que ce soit à l’écrit ou à l’oral. C’est vital ensuite, parce que sans humour, c’est-à-dire sans distance, sans recul, je ne pourrai pas supporter le monde tel qu’il est, son absurdité, sa cruauté. C’est donc une armure, une façon de me protéger. C’est aussi une forme de politesse : on porte tous des charges dans la vie et les valises deviennent de plus en plus lourdes au fur et à mesure qu’on avance. C’est pour ça que j’essaye de ne pas peser, je revendique une certaine légèreté qui n’a rien à voir avec la superficialité, mais qui est plutôt le contraire de la pesanteur. Je ne veux pas m’appesantir sur les épaules des autres, que ce soit dans ma vie ou dans mes histoires.

E nfin l’humour, c’est aussi la forme de subversion que je préfère, parce que quand on rit, on a moins peur et quand on a moins peur, on a moins tendance à baisser la tête et à obéir.

L’Émancipation : Au printemps 2023, sort la quatrième aventure de Boccanera. Que pouvez-vous nous en dire ?

M. P. : Il s’intitule Sans collier et on retrouve Boccanera à Nice, sollicitée pour enquêter sur la disparition d’un ouvrier de chantier. Parallèlement, la narration suit un personnage qui avait disparu de son univers depuis Après les chiens ; se dessine alors le souvenir de l’Italie de la fin des années soixante-dix, les “années de plomb”. Enfin, une troisième personne s’enregistre car elle sent qu’elle commence à perdre la mémoire… Ces trois fils de récit s’entremêlent pour tisser une toile un peu différente des précédents livres de la série.

Sans collier parle de mémoire individuelle et collective, de crimes impunis et d’amours infinis.

L’Émancipation : Quelle est la réponse à la question que vous auriez aimé que l’on vous pose ?

M. P. : 42. Parce que le nombre 42 est, selon Douglas Adams le génial auteur du Guide du voyageur galactique, la réponse à “la grande question sur la vie, l’Univers et le reste”. On peut donc mourir tranquilles.

L’Émancipation : Merci Michèle.

François Braud