L’inclusion scolaire revient sur le devant de la scène à la faveur de l’annonce ministérielle de “l’acte 2 de l’inclusion”, de la mobilisation nationale lancée sur ce thème par FO mais aussi (surtout ?) par la mise en lumière de la souffrance au travail de nombreux·ses collègues confronté·es à des situations devenues ingérables dans une enquête commandée par l’Autonome de Solidarité Laïque (ASL).

Le même constat de terrain est partagé par les remontées vers les directions syndicales nationales qui ont engendré, entre autres, les alertes sociales déposées dans chaque département par le SNUipp fin novembre.

Un affichage de bonnes intentions

Les prises de positions sur l’inclusion font le grand écart entre les discours compassionnels souvent utilisés par le pouvoir pour justifier toutes les formes d’inclusion sans se soucier ni des moyens ni de l’éthique sociétale qu’ils impliquent, les bonnes intentions de la plupart des directions syndicales qui permettent d’accompagner les politiques du pouvoir tout en donnant l’impression de les critiquer et les oppositions systématiques et réactionnaires des tenants d’une école centrée sur une instruction restrictive. C’est le tableau qui nous est donné à voir en ce début 2024 avec un ministre qui passe en force avec la mise en place des “Pôles d’appui à la Scolarité” (PAS) via l’article 53 du projet de loi de finances. Un syndicat (FO) qui, pour se démarquer, “profite” de façon un rien démagogue de la souffrance des enseignant·es et propose une grève d’une journée avec manif centrale à Paris sur des mots d’ordre réalistes mais qui deviennent problématiques quand ils sont portés sur le terrain par des militant·es qui remettent en cause l’inclusion dans son ensemble. Et, au milieu, la direction de la FSU, prise en tenailles entre l’initiative de FO, la nécessaire opposition aux “PAS” et sa base qui dit son mal-être, se voit dans l’obligation de sortir du bois avec une lettre au ministre pavée de bonnes intentions, avec des revendications justifiées mais qui n’envisage rien en termes de lutte.

L’inclusion vue d’abord comme un coût à réduire

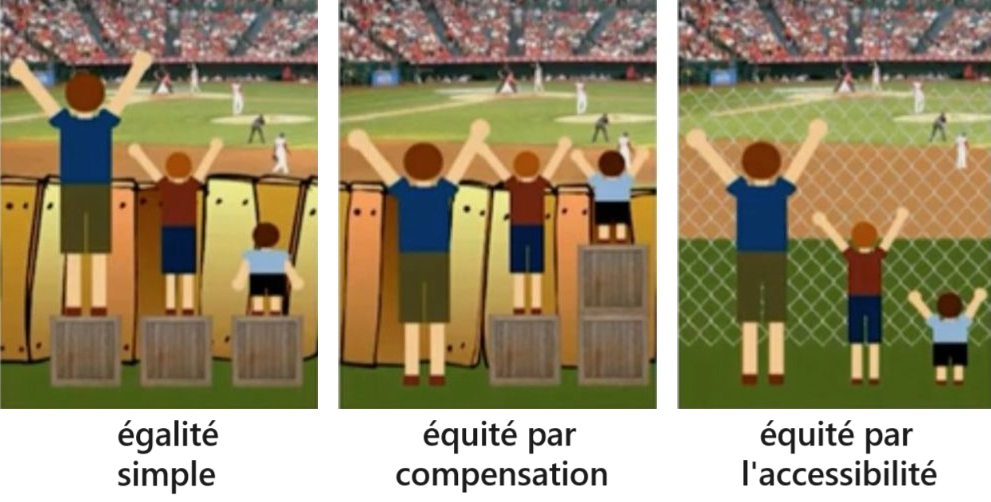

Si l’inclusion est un défi adressé à l’école publique pour scolariser tous les enfants, y compris celles et ceux en situation de handicap ou trop “différent·es” pour supporter l’organisation figée de la scolarité, pour le capitalisme, elle est d’abord un coût. Dans ce cadre, le “en même temps” macronien consiste d’un côté à faire beaucoup de communication (plan autisme, Conférence Nationale du Handicap…) en feignant de prendre en compte tou·tes les élèves ayant des besoins particuliers avec des discours ruisselant de bons sentiments. Et de l’autre, une politique de terrain toujours plus restrictive dont le fer de lance actuel, le fameux PAS, en est l’exemple parfait. Pour faire court, la règle en vigueur veut que les besoins d’un·e élève en situation de handicap soient déterminés par une équipe pluri-disciplinaire de la MDPH et qu’ensuite, l’Éducation nationale mette en face des moyens (AESH, aménagements divers…) pour permettre une scolarisation maximale en milieu ordinaire. Avec le nouveau fonctionnement, c’est le PAS qui serait doté de la compétence de “définir, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers”. On voit bien l’embrouille, l’Éducation nationale a toutes les cartes en main et rien ne l’empêchera de limiter les besoins aux moyens qu’elle voudra bien mettre à disposition. Il y aura bien des possibilités de recours pour les familles mais ce sera une véritable “usine à gaz” où elles auront à faire à deux entités distinctes (PAS et MDPH). On imagine facilement que les parents issus des milieux populaires n’auront ni les codes, ni l’énergie pour contester les miettes du semblant d’inclusion mis en place pour leur enfant.

Et comme on ne lésine pas sur l’économie de moyens, il est également prévu que débutent les expérimentations visant à fusionner l’école et les établissements médico-sociaux. Les élèves concerné·es seraient “inclus·es” dans l’école avec l’aide des personnels qui intervenaient auparavant dans les établissements. Même si on n’en est qu’au stade expérimental, on devine, là-encore, que la machine va s’emballer et qu’à court terme une économie substantielle sera réalisée avec la fermeture pure et simple des établissements. Affaire à suivre…

La souffrance au travail des enseignant·es

À côté des modalités du PAS “démocratiquement” adoptées grâce au 49.3, l’enquête de l’ASL, pilotée par les chercheurs en sciences de l’éducation Éric Debarbieux et Benjamin Moignard est tout à fait édifiante. Le sujet n’était pas l’inclusion mais plutôt une recherche d’identification des difficultés au travail. Or, il se trouve que l’inclusion y prend une part essentielle car elle est identifiée comme cause majeure des souffrances actuelles des personnels en particulier dans le premier degré. Ils et elles se perçoivent en difficulté dans leurs classes face à des situations ingérables pour lesquelles ils/elles n’ont jamais reçu la moindre formation. Ou si peu, ou si mal que ça revient au même. Pour eux et elles, ce qui est en cause est l’accueil d’élèves porteur·euses de “troubles du comportement” ou identifié·es comme tel·les avec des qualificatifs comme “élèves perturbateurs”, “enfants ingérables dans le cadre de la classe”… Pour la plupart, ils/elles ne relèvent pas d’une situation de handicap. Ils/elles sont souvent issu·es de familles et de milieux socialement ségrégués, en décalage, voire en défiance avec les codes de l’école. À ces élèves sont venu·es se rajouter plus récemment d’autres, issu·es de milieux sociaux divers dont la caractéristique centrale est un refus du cadre imposé par le milieu scolaire ainsi qu’une volonté affichée de “toute-puissance”. Les chercheurs posent une question judicieuse : “quand plus de deux tiers des enseignantes et enseignants en milieu ordinaire affirment la fréquence de telles difficultés, faut-il forcément les considérer comme des salauds qui passent leur vie à exclure des petits enfants ? Ou s’agit-il de professionnels démunis par faute d’une formation adéquate et de personnels d’aide et d’accompagnement spécifiques pour ce type de troubles ?”

Une absence totale de formation

Le problème est clairement posé. Le besoin en formation est immense et les prises en charges adaptées sont indispensables. Or, sur les besoins en formation, on est dans un manque abyssal, autant en termes de contenus en formation initiale et continue qu’en nombre de postes d’enseignant·es spécialisé·es. De plus, le traitement de ces difficultés nécessite des moyens hors de l’école qui, lorsqu’ils existent, sont en nombre ridiculement faibles (SESSAD, centres de thérapies familiales…). Et pour peu qu’on donne la parole aux actrices et acteurs de terrain, il est permis d’imaginer des fonctionnements pédagogiques et soignants qui mériteraient d’être expérimentés.

Et si c’était ça une des solutions face à la casse de plus en plus systématique de l’école, en particulier de sa version inclusive, imposée par le capitalisme triomphant ? Donner à celles et ceux qui sont quotidiennement confronté·es au problème les outils pour co-construire des alternatives efficientes. À charge pour les organisations syndicales de les soutenir dans l’organisation de leurs luttes pour y parvenir. Ce serait assurément plus mobilisateur que la rituelle petite grève de 24 heures.

Michel Busse